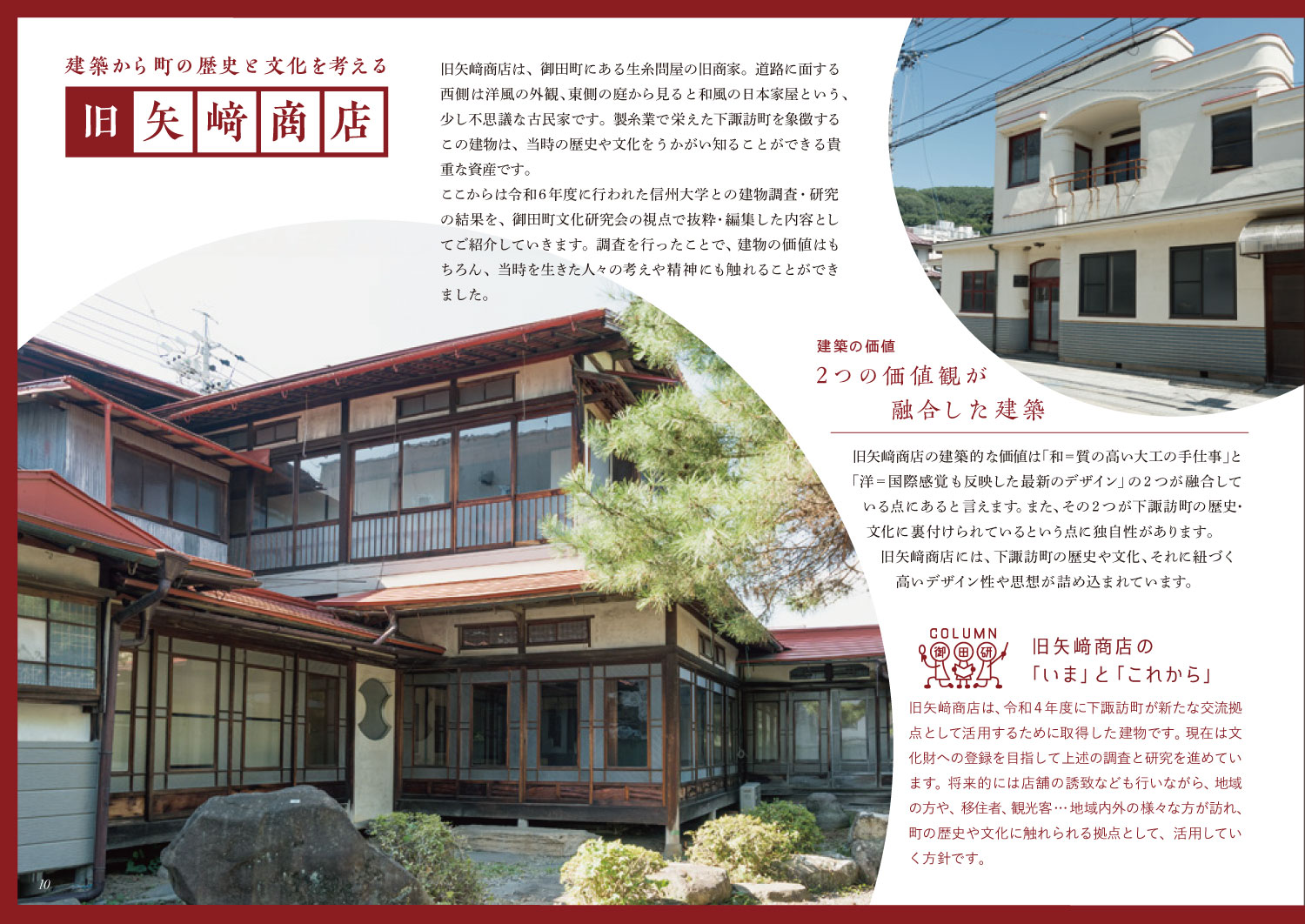

旧矢﨑商店とは

旧矢﨑商店は、昭和11年(1936年)に建てられた生糸問屋の商家です。道路に面する西側は洋風の外観、東側の庭から見ると和風の日本建築という、独特な佇まいが魅力の建物です。建物の随所に見えるこだわりは、当時の町の歴史と文化を色濃く反映した、大変貴重な資産です。

旧矢﨑商店の歴史

戦前、生糸産業は下諏訪町を支える基幹作業でした。そんな時代の中で、旧矢﨑商店は町内でも有数の成功を収めた生糸問屋であり、多くの使用人を抱える裕福な家庭でした。

矢﨑家当主の矢﨑栄さんは、厳格な性格ではありましたが、困った人たちを受け入れる、情に厚い方でもあったようで、家には矢﨑家の家族や使用人だけではなく、製糸家が宿泊したり、行き場所を失ったご近所の方が滞在したりと、多くの人々が行き交う場所になっていました。(写真の上段左の人物が当主の矢﨑栄さん)

戦争の影響により

変遷を繰り返した建築

旧矢﨑商店は、昭和11年の竣工以降、時代の影響を受けて増改築を繰り返してきました。その変遷から、当時の時代背景と、この時代に生きた矢﨑家を取り巻く人々の様子を窺い知ることができます。

竣工後の旧矢﨑商店の様子

生糸問屋である矢﨑家の当主矢﨑栄氏が施主となり、

旧矢﨑商店商店が竣工。

当初は立派な門構えを有する和風建築として建てられた。

スクラッチタイルで解体された外観を覆い一般的な看板建築に

戦時下における家屋の強制疎開と道路拡幅で、

道路に面する門構えの部分を解体。

解体後は一般的な看板建築のような外観であったと考えられる。写真は当時の看板部分を構成したと考えられるスクラッチタイル。

最先端の国際的建築様式を取り入れた外観に

増改築を行い、現在の看板建築風の外観が設置される。

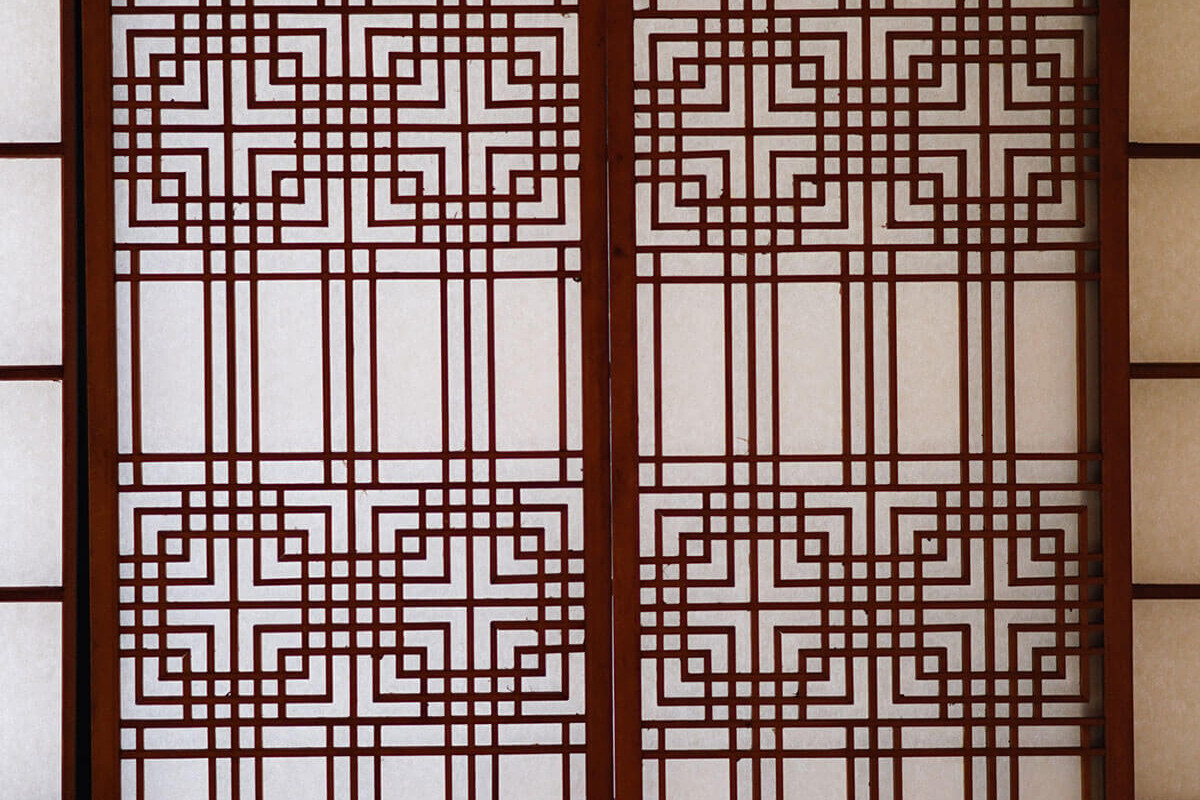

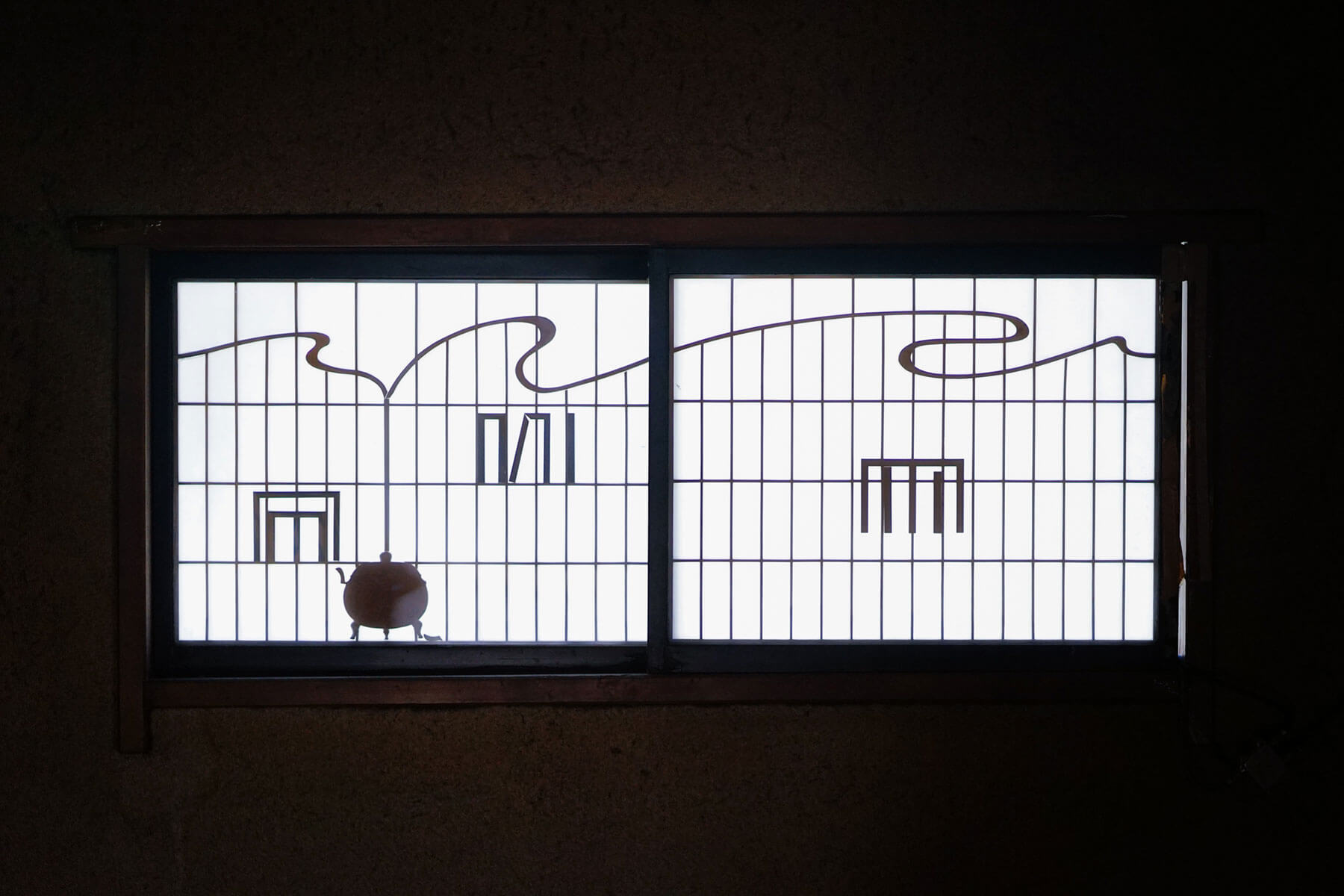

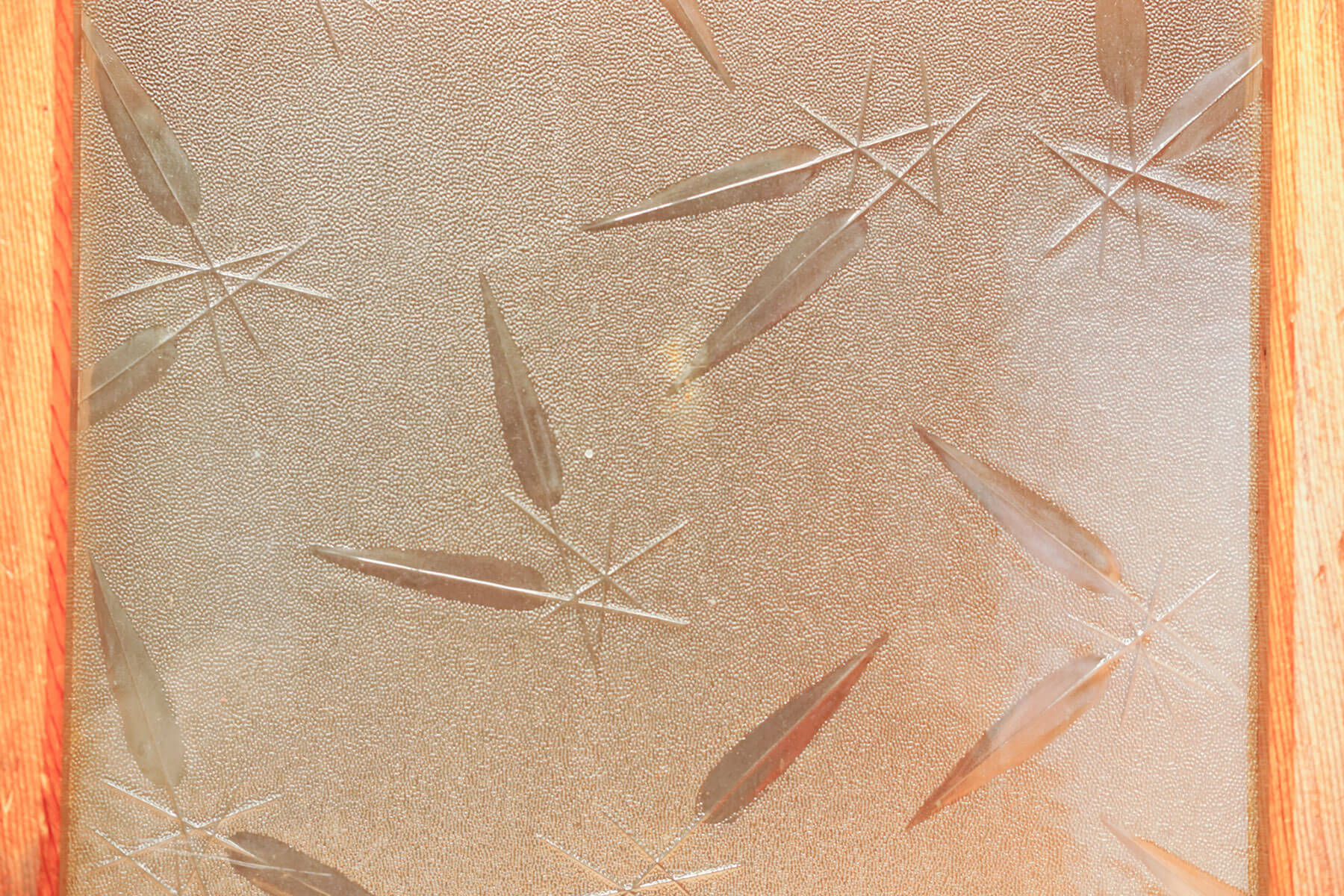

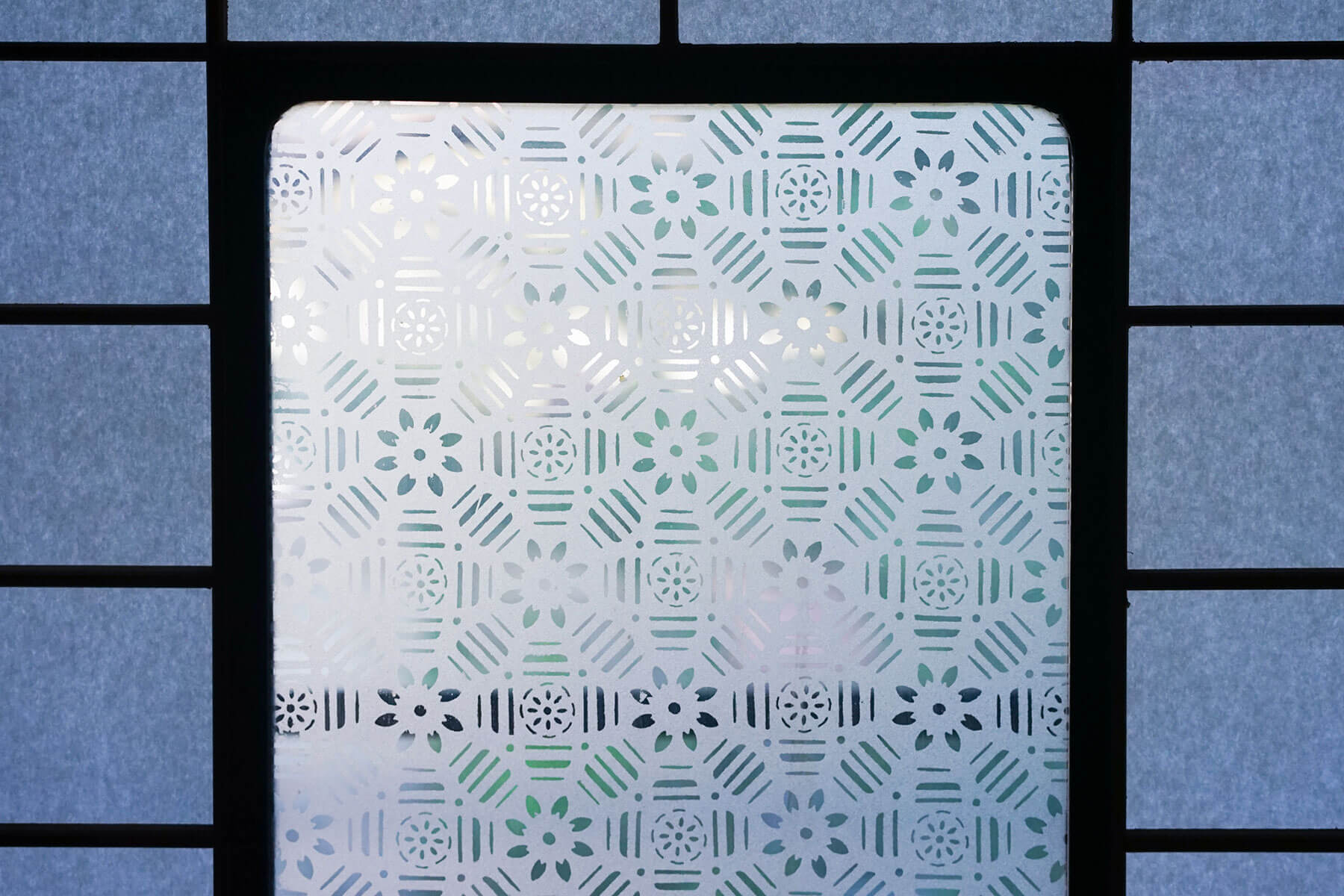

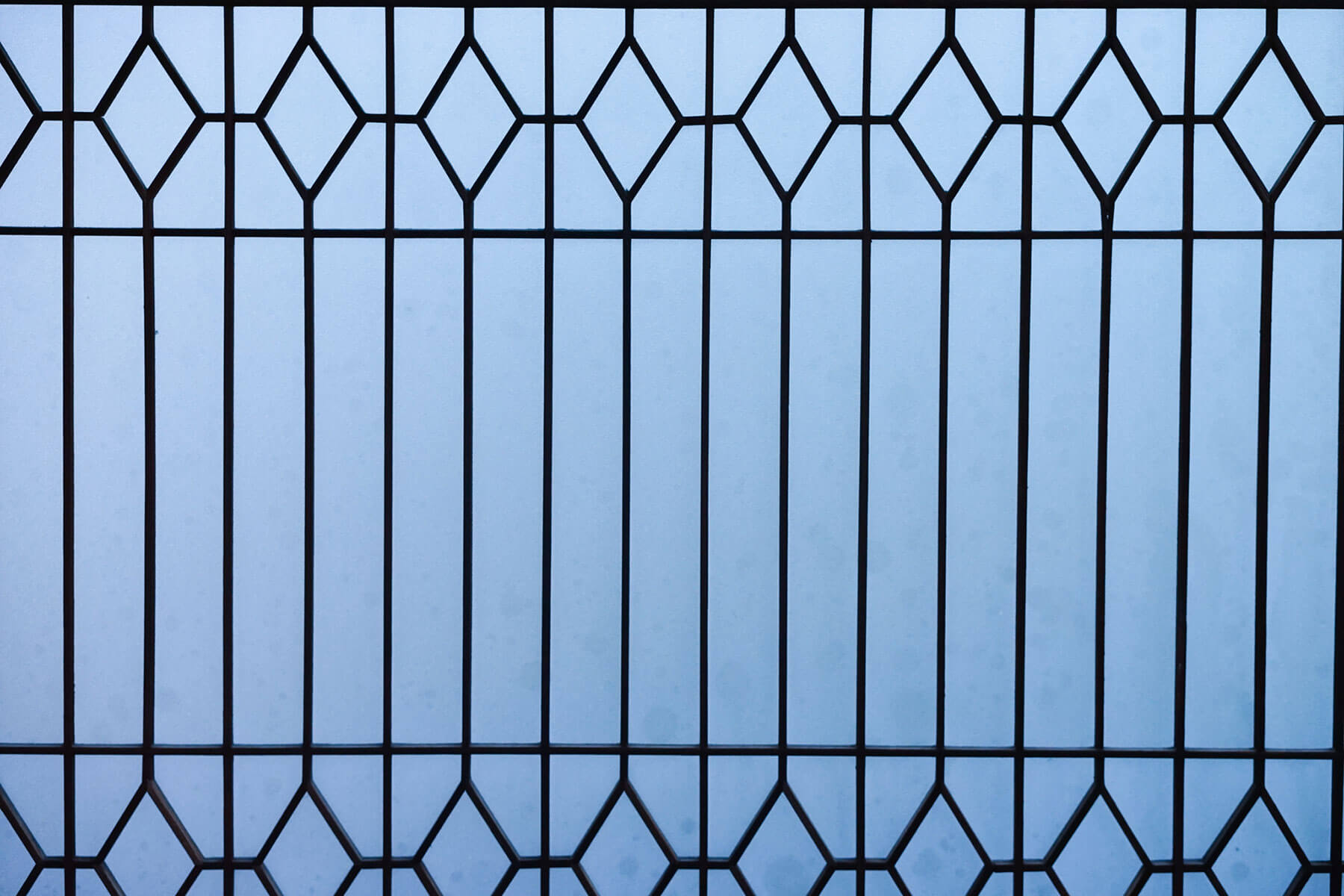

この時、内装の一部も改装されている。インターナショナルスタイル、アール・デコといった

当時の世界的最先端の建築様式が取り入れられている。

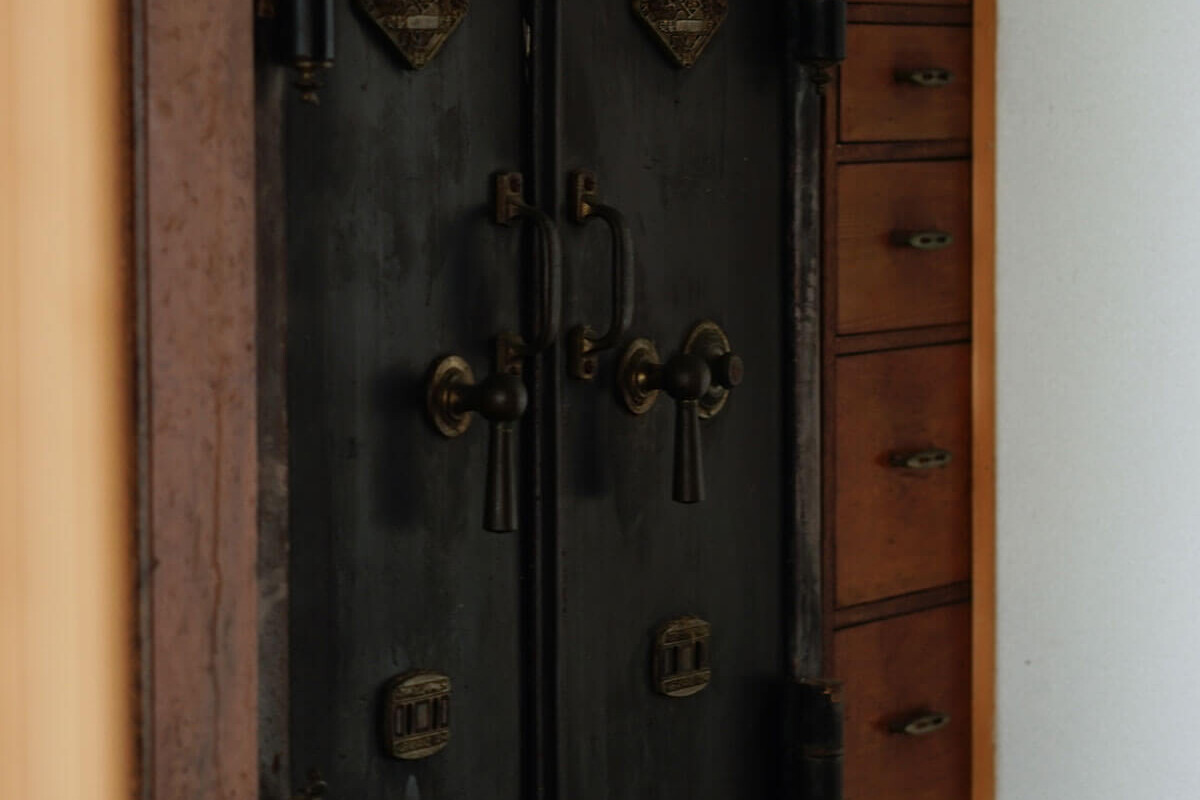

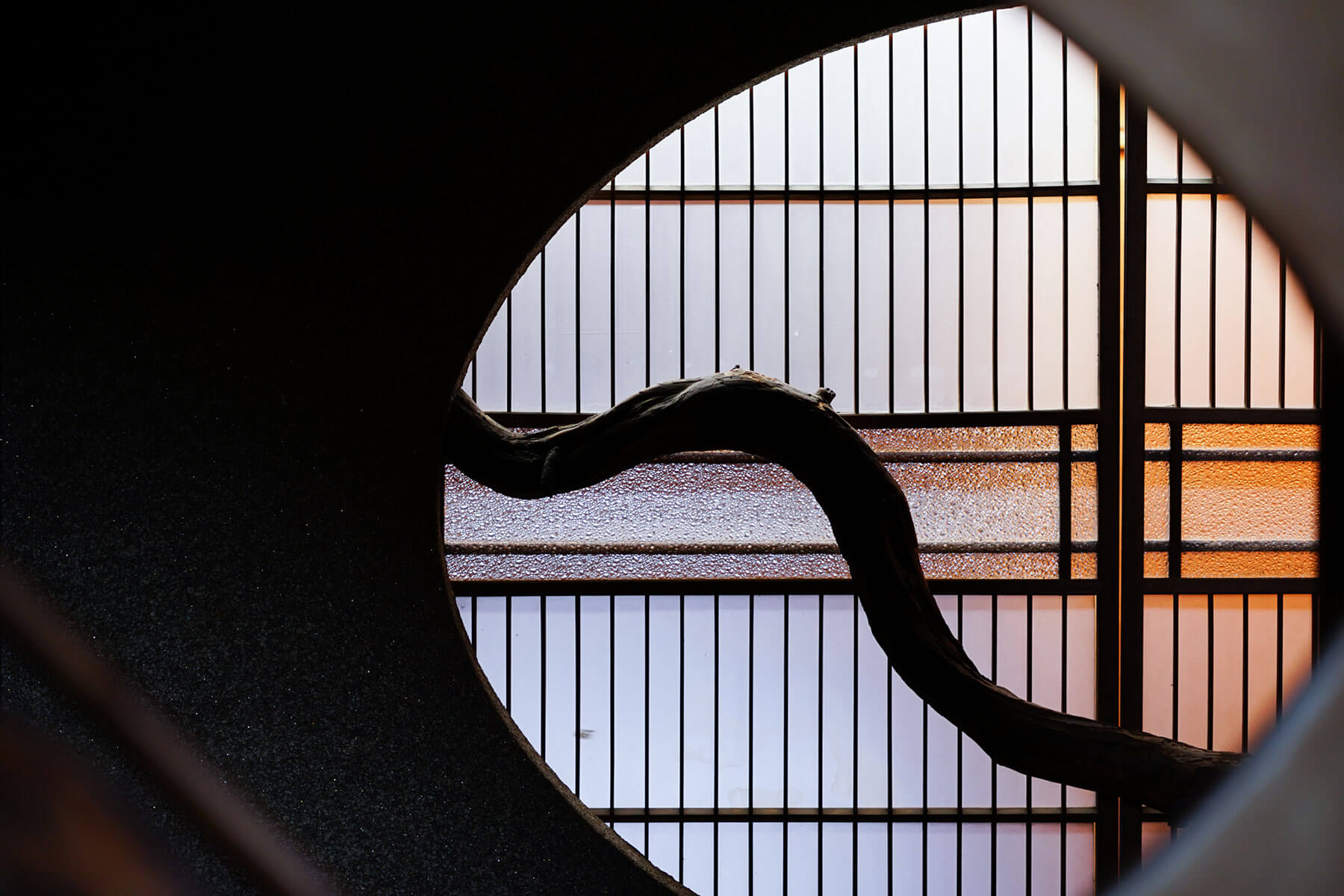

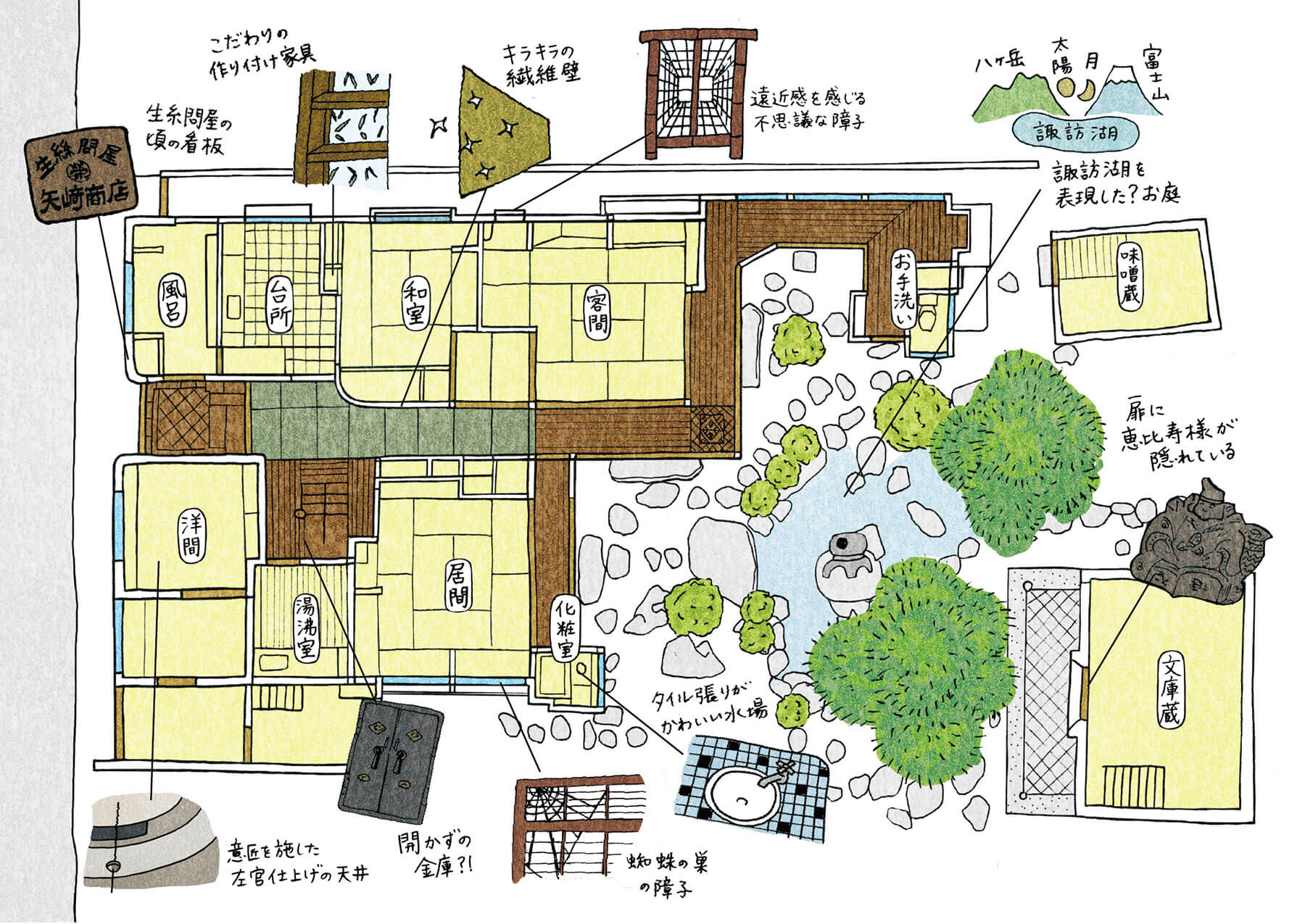

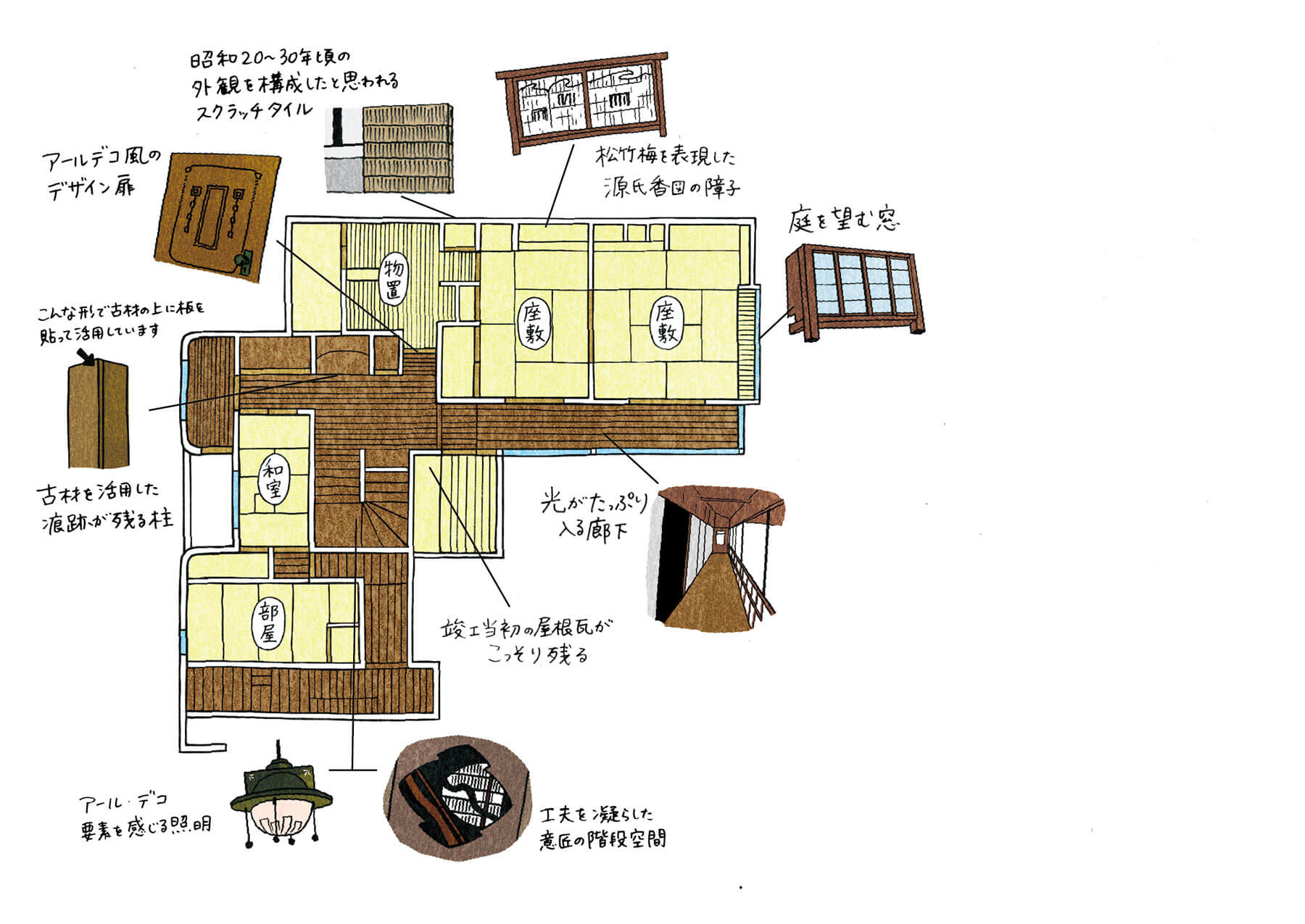

様々な時代の面影を残す個性的な空間

旧矢﨑商店は、時代とともに増改築を繰り返し、その外観・内観を変えてきました。また、もともと製糸問屋の商家として使われていたことから、生糸の梱包や配送手配を行う作業場、取引先との商談を行うおもてなしの場、家族や使用人の生活の場など、様々な顔を持つ空間でした。こうした背景から、今もなお、様々な時代の面影を感じられる、どこか不思議で独特な空間が残されています。

1階

2階

調査研究レポート

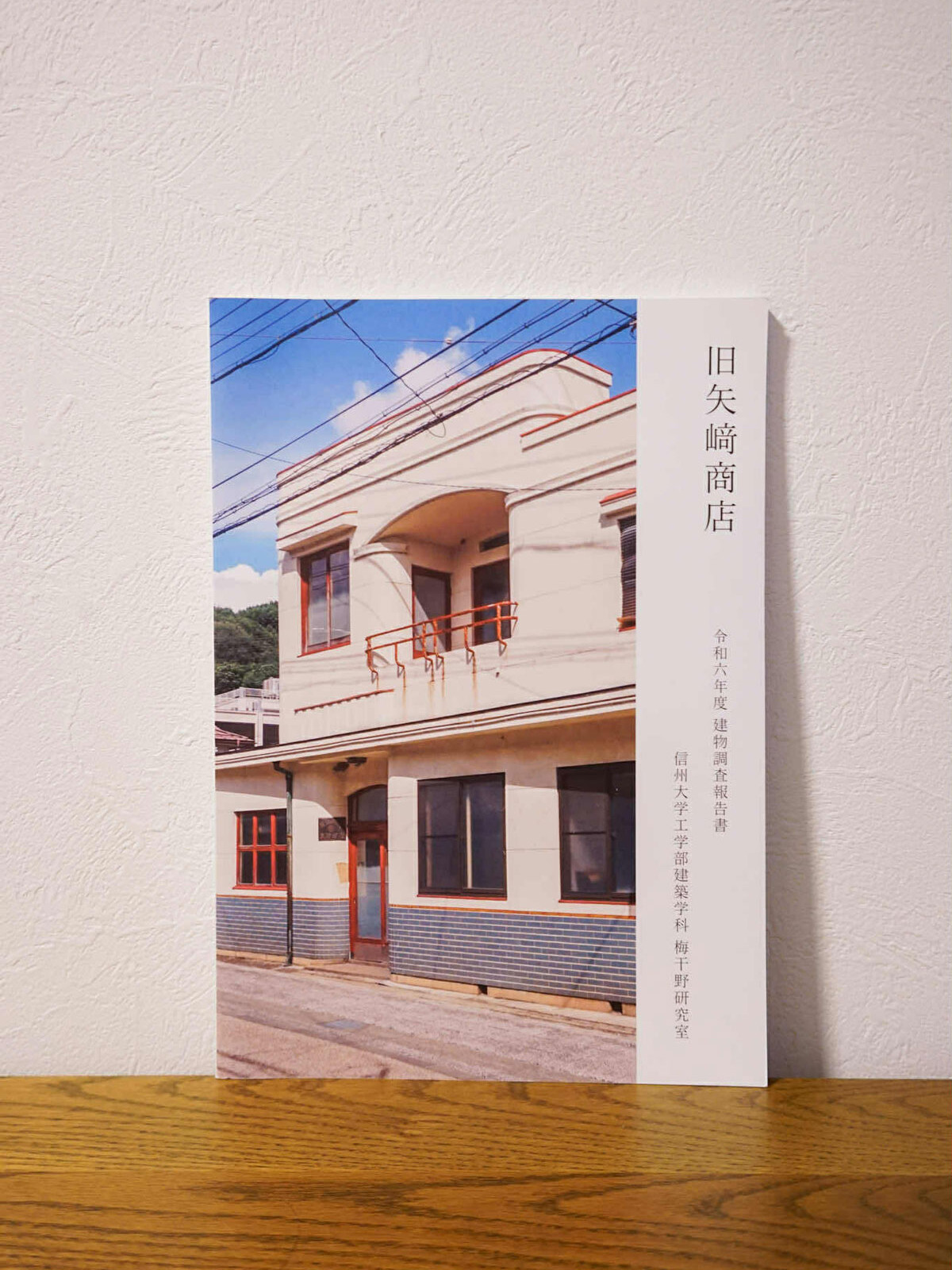

旧矢﨑商店は、建物の文化的な価値を明らかにするために、令和6年度の1年間をかけて、信州大学工学部建築学科梅干野研究室主導のもと、建物の調査を推進してきました。調査は特徴的な外観を含む「外」からの視点、細かな手仕事が詰め込まれた和風建築の内装を含む「内」からの視点の2チームに分かれて進められました。ここではその調査の内容を御田町文化研究会の目線から編集したレポート冊子をご覧いただけます。

信州大学工学部建築学科梅干野研究室の皆さんに制作いただいた調査研究レポートを以下にて販売中です。ご興味のある方は是非お買い求めください。

販売場所

・諏訪湖博物館・赤彦記念館・下諏訪町産業振興課

※下諏訪町立図書館でも閲覧が可能です。